将棋駒の基本

将棋駒の選び方から大切なお手入れ方法

まで、知っておくべき基本を学んで、

将棋の世界を楽しもう!

将棋駒は、将棋を嗜む上で欠かせないアイテムです。

ここでは駒の種類や木地の違い、書体の特徴、さらには駒を長く使うための取扱い方法までご紹介します。

将棋の世界をより一層楽しむための参考にしてみてください。

将棋駒の種類

- スタンプ

- ・駒の木地に直接スタンプを押したもの

・朴木(ホオノキ)や楓(カエデ)が使用される

・大量生産が可能

・リーズナブルなため、将棋初心者からの人気が高い

- 彫埋駒(ほりうめごま)

- ・彫り上げた駒の溝に数回に分けて漆を入れ、木地の高さまで埋め込んだもの

・表面を平らに仕上げているため、持ったときの手に吸い付くような感触が特徴

・駒の中では高級品とされ、上級者向けの駒として知られる

- 盛り上げ駒

- ・木地の高さまで漆を塗りこむ彫埋をした後に、さらに文字を漆で盛り上げたもの

・一つひとつ丁寧に手作業で仕上げるため、高い技術力が必要

・将棋駒の中でも最高級品とされ、プロのタイトル戦等でも使用される

- 彫駒

- ・木地を彫り、掘った部分に漆を塗ったもの

・機械彫りと手彫りがある

・手掘りは印刀一本で文字の太さを掘り分けるため、職人の熟練した技術が必要

・普及品から中級品として用いられる

- 書き駒

- ・形を整えた駒形の木に、直接筆で文字を書いたもの

・初期には墨を用いたが、時代を経て漆を用いるようになった

・書体には楷書と草書を使用するが、天童駒の伝統は草書体になる

将棋駒の主要材料

つげ材

木地部の色合いが良く、年輪の間隔がはっきりしている「赤柾(あかざき)」、帯状の縦模様を成す「虎斑(とらふ)」、木の根元部分にあたり、美しい複雑な模様を出す「根杢(ねもく)」等の杢目があり、『木の宝石』といわれる木材です。

粘りの多い木質で、重さや硬さが将棋駒に丁度よく、盤上で駒を打つ際には『パチッ』という良音が響き渡ります。

手入れをすることであめ色に変化し、月日とともに独特の美しさを醸しだします。

中島清吉商店の「つげ駒」例

当店では、過去に中国つげやシャムつげを使用していましたが、国内林業の一助となる点を考慮して、現在ではすべて国内産材で製造しています。

-

御蔵島つげ:特上彫

-

御蔵島つげ:一字彫

-

御蔵島つげ:上彫

-

シャムつげ:草書書き駒

斧(オノオレ)材

オノオレカンバの略称で、国内産の木材としてはかなりの重さと硬さがあります。

『斧が折れる程硬い』というのが名前の由来とされます。

駒を指したときの感触はつげ材に近く、指し味もよい木材です。

古くから木曽ではこの木材で櫛を作り、その櫛が折れにくく、粘りのある材質であることから、将棋駒に適していると判断されてきました。

中島清吉商店の「つげ駒」例

当店では、過去に中国つげやシャムつげを使用していましたが、国内林業の一助となる点を考慮して、現在ではすべて国内産材で製造しています。

-

オノオレ:上彫

-

オノオレ:書き駒

将棋駒の主要書体

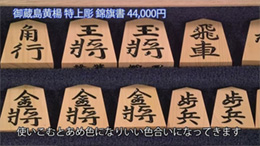

錦旗(きんき)書

御蔵島つげ:特上彫

ベーシックな書体の1つで、駒師の間では『書体は錦旗で始まり錦旗で終わる』と言われるほどです。

錦旗書は、後水尾天皇(ごみずのおてんのう)の銘を、近代将棋駒づくりの祖である豊島龍山が書き写したことが始まりとされています。

同じ書体でも駒師によって雰囲気が変わる点が特徴です。

水無瀬(みなせ)書

御蔵島つげ:特上彫

安土桃山時代に、能筆家で知られた公家の水無瀬兼成が、江戸時代によく遊ばれた、縦横12マスの盤面で行う「中将棋(ちゅうしょうぎ)」の駒に書いたことが始まりとされています。当時は盛り上げ駒の製法がなく、漆による書き駒でした。

水無瀬書に関連した書体には古水無瀬書があります。

巻菱湖(まき・りょうこ)書

御蔵島つげ:特上彫

タイトル戦等で、もっとも用いられる書体の1つで、多くの駒師が使用していてます。

「菱湖」と「巻菱湖」の2種類があります。

書体名になっている巻菱湖は、江戸後期の書家ですが、この書体は当人が生みだしたものではなく、端正で明快な巻菱湖の書風が評価され、駒字に反映されたといわれています。

源兵衛清安書

御蔵島つげ:特上彫

駒士が手掛けたから『げんべえきよやす』、武士が生みだしたから『みなもとの ひょうえ きよやす』と、由来に諸説ある書体です。

下側に文字が広がり、駒形にしっかりと納まるため、プロ・アマ問わず、多くの駒師が使用しています。

錦旗書や水無瀬書、巻菱湖書とあわせ、江戸後期から伝わる四大書体といわれています。

他にも宗歩好(そうほごのみ)や昇龍(しょうりゅう)、清定(きよさだ)、董仙(とうせん)、英朋(えいほう)、玉舟(ぎょくしゅう)等、将棋駒には様々な書体があります。豊富な種類の中から自分好みの書体の駒を選ぶのも一興です。

将棋駒のお手入れ方法

将棋駒を美しい色合いに保つために椿油を使うことがありますが、付けすぎには注意が必要です。

特に、御蔵島産や薩摩産の本つげは、木自体に樹脂部分が含まれています。この樹脂部分が手脂と混ざり合うため、油の力を使わずとも、駒を使った後に柔らかい布(肌着や古布など)で軽く磨くだけで駒には美しい色艶が生まれ、これが時間が経つと、あめ色に変化し、駒に自分だけの風合いが増していきます。

もし椿油を使う場合は、汚れ具合を見ながら、ほんの数滴で抑えましょう。布に軽く付け、それで1組の駒を磨く程度が理想的です。

オノオレ材や楓材でも、同じようにケアすることができます。基本的には、駒は自然な白木のまま使用するのが最も適しています。

万が一駒を濡らしてしまった場合は、速やかに水分を拭き取り、陰干しして乾燥させましょう。

将棋盤も基本的にはからぶきで十分です。

白く粉をふいたような感じのものが見られた場合、蝋が白くなっただけですので品質にはなんら差し支えありません。ただし、暖房装置の近くで使用すると、盤にゆがみなどが生じる恐れがありますので、ご注意ください。